Ein Altbau besitzt nicht nur architektonischen Charme, sondern auch gewisse bauliche Eigenheiten, die bei Sanierungen einiges an Fachkenntnis erfordern.

- Altböden unter der Lupe: Prüfkriterien und Normen

- Materialwahl mit Bedacht: Flexibilität und Zugriff sicherstellen

- Geeignete Ausgleichsmaßnahmen im Altbau

- Risse, Fugen und Bewegungen: Spätere Schäden vermeiden

- Feuchtigkeit: Die unsichtbaren Einflüsse

- Aufbauhöhen und Türanschlüsse: Praxis und Realität

- Sauber vorbereiten, um sicher zu verlegen

- Fazit

- FAQ zum Thema Bodensanierung im Altbau

Besonders die Böden offenbaren beim genaueren Hinsehen meist einige Schwachstellen, wie Unebenheiten, Risse, Feuchtigkeit oder eine fehlende Tragfähigkeit. Wenn hier nachhaltig saniert werden soll, braucht es einen klaren Plan, ein geschultes Auge und vor allem die richtigen Materialien.

Altböden unter der Lupe: Prüfkriterien und Normen

Vor dem Start jeder Maßnahme steht eine fachgerechte Beurteilung des Bestands auf der To-Do-Liste. Entscheidend sind dabei drei zentrale Prüfkriterien:

- Ebenheit: Die DIN 18202 definiert klare Toleranzen. Für normale Wohnbereiche liegt der zulässige Höhenunterschied bei maximal 3 Millimetern auf einer Messstrecke von einem Meter. In höher belasteten Bereichen gelten strengere Grenzwerte.

- Haftzugfestigkeit: Sie muss bei mindestens 1,0 N/mm² liegen, um die dauerhafte Verbindung zwischen Untergrund und Belag zu sichern. Andernfalls sind Grundierungen oder Haftbrücken erforderlich.

- Restfeuchte: Vor allem bei Zementestrichen ist die CM-Messung Standard. Für Parkett etwa gilt eine maximale Restfeuchte von 2 Prozent, bei beheizten Estrichen beträgt sie 1,8 Prozent.

Fehlen diese Prüfungen oder werden sie ungenau durchgeführt, steigt das Risiko von späteren Schäden deutlich. Um auf Nummer sicher zu gehen, kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. Alternativ sollte sich zumindest eng an den anerkannten Regeln der Technik orientiert werden. .

Materialwahl mit Bedacht: Flexibilität und Zugriff sicherstellen

Nicht jedes Produkt eignet sich für jeden Altbau. Bei der Auswahl der Materialien kommt es auf verschiedene Faktoren an, wie Tragfähigkeit, Aufbauhöhe, spätere Belastung und Raumklima.

Einfache Spachtelmassen reichen in der Regel für kleine Ausgleichsarbeiten aus. Bei größeren Höhenunterschieden sind jedoch andere Lösungen notwendig, zum Beispiel zementgebundene Fließestriche oder Trockenestrichsysteme.

Vor allem bei Spezialprodukten wie Reaktionsharzen oder schnell abbindenden Nivelliermassen empfiehlt es sich, sorgfältig zu planen. Ein gut sortierter Online-Baustoffhandel bietet heute einen komfortablen Zugang zu solchen Produkten. Praktisch zeigt sich dies vor allem, wenn die Lieferzeiten kritisch sind oder die Anbieter vor Ort nicht die benötigten Produkte führen.

Geeignete Ausgleichsmaßnahmen im Altbau

Bei unebenen Böden kommen in der Regel die folgenden Verfahren infrage:

- Spachtelarbeiten: Mit geeigneter Ausgleichsmasse lassen sich Höhendifferenzen bis zu 10 Millimeter pro Lage egalisieren. Die Verarbeitung muss zügig und gleichmäßig erfolgen, um Materialschwund und Risse zu vermeiden.

- Fließestrich: Bei stärkeren Unebenheiten oder großen Flächen bietet sich zementärer oder calciumsulfatgebundener Fließestrich an. Unbedingt berücksichtigt werden muss die Trocknungszeit, die abhängig von der Schichtdicke und der Belüftung mehrere Wochen betragen kann.

- Trockenestrich: Wenn keine Feuchtigkeit eingebracht werden darf oder die Aufbauhöhe beschränkt ist, stellt der Einsatz von Trockenestrich mit Dämmung und Trennlage eine schnelle und saubere Alternative dar.

Risse, Fugen und Bewegungen: Spätere Schäden vermeiden

Alte Estriche zeigen oft feine bis mittlere Risse, die nicht ignoriert werden dürfen. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang richtig einzuschätzen, ob es sich um einen statisch unbedenklichen Schwundriss oder einen konstruktiv relevanten Riss handelt. Letzterer wird mit Epoxidharz oder Polyurethan verharzt und durch eine Klammerung zusätzlich stabilisiert.

Darüber hinaus müssen die Bewegungsfugen erhalten oder neu angelegt werden. Sie dienen der Spannungskompensation bei Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung. Werden sie überarbeitet oder verspachtelt, entstehen neue Schwachstellen im System.

Die typischen Fehler bei Altbausanierungen betreffen genau diesen Bereich: fehlende Fugenprofile, eine unzureichende Trennung bei einem Belagwechsel oder nicht gut abgestimmte Materialien führen häufig zu sichtbaren Rissen im neuen Bodenbelag.

Feuchtigkeit: Die unsichtbaren Einflüsse

Alte Keller- oder Erdgeschossböden sind besonders anfällig für aufsteigende Feuchtigkeit. Liegt keine korrekte Abdichtung vor oder ist die Sperrschicht beschädigt, kann dies langfristig die Bausubstanz gefährden.

Deshalb gilt: Vor jeder Maßnahme müssen die Feuchtquellen abgeklärt werden. Die Randdämmstreifen sind ebenfalls zu prüfen, eventuell muss auch eine kapillarbrechende Schicht integriert werden.

Stark saugende Untergründe benötigen eine Grundierung, die das Saugverhalten reguliert. Andernfalls entzieht der Boden dem Kleber oder der Spachtelmasse zu schnell das Wasser. Dies führt dann wiederum zu Rissen, Blasen oder einer unzureichenden Haftung.

Aufbauhöhen und Türanschlüsse: Praxis und Realität

Sanierungen im Bestand erfordern eine genaue Planung der Aufbauhöhe. Dies gilt insbesondere in Bereichen mit Türen, Treppen oder Anschlüssen an angrenzende Räume. Jede Lage – Spachtelmasse, Dämmung, Belag – trägt ein paar Millimeter bei. Die Türblätter lassen sich oft nur begrenzt kürzen und Schwellen nicht beliebig anpassen.

Die typischen Höhen im Überblick:

- Spachtelmasse: ca. 5 bis 10 mm pro Lage

- Trockenestrichsysteme: ca. 20 bis 30 mm inkl. Dämmung

- Parkett: ca. 13 bis 15 mm

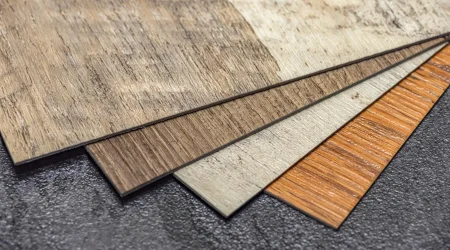

- Design- oder Vinylböden: 2 bis 5 mm

Zu berücksichtigen sind bei der Planung mindestens 50 Millimeter Puffer, um flexibel reagieren zu können. Alternativ helfen Systeme mit einer besonders niedrigen Aufbauhöhe oder selbstnivellierenden Massen mit schneller Abbindung.

Sauber vorbereiten, um sicher zu verlegen

Die Bodensanierung in Altbauten erfordert Fachkenntnis, Geduld und eine präzise Ausführung. Nicht der Belag selbst ist die Herausforderung, sondern das, was unter ihm liegt.

Wird der Untergrund korrekt prüft, vorbereitet und mit geeigneten Materialien gearbeitet, lässt sich eine dauerhafte und sichere Basis schaffen, ganz gleich, ob anschließend darauf Parkett, Fliesen oder Vinyl ihren Platz finden.

Die richtige Kombination aus Planung, Normkenntnis und verlässlichen Materialien vorausgesetzt, kann selbst ein problematischer Altboden so wieder auf ein solides Fundament gestellt werden.

Fazit

Die Bodensanierung im Altbau ist eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der der Fokus nicht auf dem Belag, sondern auf dem Untergrund liegt. Unebenheiten, Risse, Feuchtigkeit und fehlende Tragfähigkeit stellen häufige Herausforderungen dar, die nur mit sorgfältiger Bestandsaufnahme, normgerechter Prüfung und der richtigen Materialwahl zuverlässig behoben werden können. Von Spachtelarbeiten über Fließestriche bis hin zu Trockenestrichsystemen gibt es vielfältige Lösungen, die individuell auf die Gegebenheiten angepasst werden müssen. Wer die Prüfkriterien, Aufbauhöhen und Feuchtigkeitsverhältnisse beachtet und Bewegungsfugen korrekt integriert, schafft eine langlebige Basis für jeden Bodenbelag. Mit präziser Planung, Fachkenntnis und hochwertigen Materialien lässt sich so selbst ein problematischer Altboden dauerhaft sanieren.

FAQ zum Thema Bodensanierung im Altbau

Welche Prüfkriterien sind bei Altböden besonders wichtig?

Entscheidend sind Ebenheit, Haftzugfestigkeit und Restfeuchte. Die DIN 18202 gibt klare Toleranzen für Höhenunterschiede vor, die Haftzugfestigkeit sollte mindestens 1,0 N/mm² betragen, und die Restfeuchte muss je nach Belag eingehalten werden.

Welche Materialien eignen sich für unebene Altböden?

Für kleine Unebenheiten reichen Spachtelmassen, bei größeren Höhenunterschieden bieten sich zementgebundene Fließestriche oder Trockenestrichsysteme an. Spezialprodukte wie schnell abbindende Nivelliermassen oder Reaktionsharze erfordern eine sorgfältige Planung.

Wann ist Fließestrich sinnvoll?

Fließestrich kommt vor allem bei stärkeren Unebenheiten oder großen Flächen zum Einsatz. Die Trocknungszeit hängt von Schichtdicke und Belüftung ab und kann mehrere Wochen betragen.

Wie gehe ich mit Rissen und Bewegungsfugen um?

Feine Schwundrisse sind meist unproblematisch, konstruktiv relevante Risse müssen mit Epoxidharz oder Polyurethan stabilisiert werden. Bewegungsfugen dürfen nicht verspachtelt werden, da sie Spannungen ausgleichen und neue Schäden verhindern.

Worauf muss ich bei Feuchtigkeit achten?

Feuchtigkeitsquellen sollten vor der Sanierung geklärt werden. Stark saugende Untergründe benötigen eine Grundierung, Randdämmstreifen müssen geprüft und eventuell kapillarbrechende Schichten eingebaut werden.