Die Estrichdämmung ist wichtig für die Wärmedämmung und damit für das Einsparen von Energie und Heizung. Wir erklären Ihnen nachfolgend, wie Sie vorgehen und welche Dinge Sie dabei unbedingt beachten sollten.

Alles auf einen Blick:

- Die Estrichdämmung wird unterhalb der Estrichschicht eingebaut. Sie dient sowohl dem Wärme- als auch dem Schallschutz.

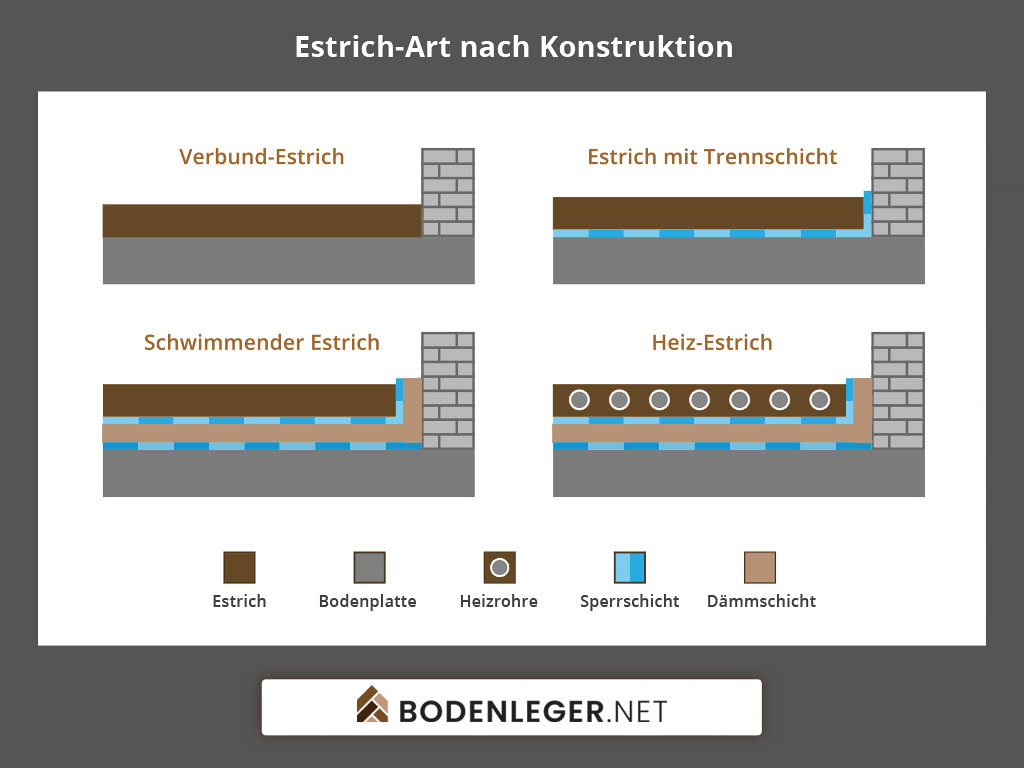

- Man spricht hier auch vom schwimmenden Estrich, da er weder direkt auf dem Untergrund aufliegt noch an der Wand anstößt.

- Entsprechende Dämmstreifen werden unter dem Estrich und an den Wänden verlegt.

- Wenn Sie eine Fußbodenheizung betreiben, müssen Sie beim Aufbau der Dämmung wichtige Details beachten.

Estrichdämmung

Eine solche Dämmung ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll. In erster Linie dient sie natürlich der Wärmeisolierung unter den Bodenbelägen. Gleichzeitig wird durch eine solide Estrichdämmung auch ein optimaler Schallschutz erreicht – vor allem in Kombination mit einer Trittschalldämmung.

Warum Estrichdämmung?

Wird nicht gedämmt, ist der Fußboden permanent kalt, da die Kälte aus dem Boden ungehindert in den Belag einziehen kann. Das ist nicht nur unangenehm, sondern sorgt auch für höhere Heizkosten, wenn Sie das Zimmer auf eine Wohlfühltemperatur bringen möchten. Gedämmt wird am besten „schwimmend“, das heißt, das Dämmmaterial liegt wie ein Becken rund um den Estrichmörtel.

Die Estrichdämmung ist aber nicht gleichzusetzen mit der sogenannten Trittschalldämmung, die Sie zwischen dem Estrich und dem Fußbodenbelag verlegen. Um einen besonders guten Schallschutz zu erhalten, kombinieren Sie am besten beides.

Was ist Trittschall?

Trittschall entsteht nicht nur durch Tritte, sondern auch durch Haushaltsgeräte wie zum Beispiel eine schleudernde Waschmaschine. Durch die sogenannte Körperschallübertragung ist der Trittschall in den angrenzenden Räumen zu hören, auch in den Räumen darunter und darüber. Das klingt harmlos, die dauernde Lärmbelastung kann aber langfristig sogar zu gesundheitlichen Problemen führen. Das Verlegen einer Trittschalldämmung ist die Lösung.

Dämmarten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Estrichdämmung durchzuführen. Wir gehen im Folgenden auf die unterschiedlichen Arten ein.

Dämmung unter Estrich – welche Formen gibt es?

- Plattendämmung

Bei der Plattendämmung können unterschiedliche Materialien wie beispielsweise Glaswolle, Holzfaser oder PU-Hartschaum zum Einsatz kommen. Die Dämmplatten werden direkt unter den Estrich verlegt und eignen sich sowohl für Nass- als auch für Trockenestrich.

- Schüttdämmung

Die Schüttdämmung besteht aus kleinen Partikeln, die sich optimal an den Untergrund anpassen. Diese Dämmart kommt in erster Linie zum Einsatz, wenn eine Fußbodenheizung installiert werden soll. Die Heizelemente lassen sich problemlos in die Schüttdämmung integrieren und flexibel anpassen. Möchten Sie mit einer Schüttdämmung arbeiten, empfehlen sich sogenannte gebundene Dämmstoffe. Diese werden lose in Form von Granulat eingebaut, anschließend jedoch mit Wasser angereichert, sodass die Dämmung fest wird.

- Nachträgliche Bodendämmung

Ältere Häuser, bei denen bereits Estrich eingebaut ist, bei denen aber auf die wichtige Dämmschicht verzichtet wurde, können selbstverständlich ebenfalls mit einer geeigneten Bodendämmung ausgestattet werden. In diesem Fall besteht beispielsweise die Möglichkeit, eine Ausgleichsmasse oder Dämmplatten obenauf zu legen. Anschließend können, bevor der Bodenbelag – also beispielsweise die Fliesen – aufgebracht wird, OSB-Platten verlegt werden, um den Untergrund zu ebnen. Zusätzlich kann eine weitere Schicht Estrichmörtel auf den Fußboden aufgetragen werden.

Welche Dämmstoffe sind geeignet?

- Glaswolle

Glaswolle kann bei Nass- und Trockenestrich sowie bei Gussasphaltestrich verwendet werden. Sie ist nicht ökologisch. Die Wärmeleitfähigkeit liegt bei 0,032 W/(m*K).

- Polystyrol (EPS oder XPS)

Polystyrol kennen wir auch als „Styropor“ oder „Styrodur“. Diese Materialien können bei Nass- und Trockenestrich verwendet werden, eignen sich aber auch für Gussasphaltestrich. Sie sind nicht ökologisch. Die Wärmeleitfähigkeit von Polystyrol liegt bei 0,032 – 0,040 W/(m*K).

- PU-Hartschaum

Der nicht ökologische PU-Hartschaum erreicht eine Wärmeleitfähigkeit von 0,024 W/(m*K). Er kann für Nass- und Trockenestrich verwendet werden.

- Steinwolle

Steinwolle hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m*K). Sie kann für Nass- und Trockenestrich, sowie für Gussasphaltestrich verwendet werden und ist nicht ökologisch.

- Holzfaser

Die Holzfaser ist ökologisch. Sie eignet sich für Nassestrich und Trockenestrich. Holzfaser hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,042 W/(m*K).

Bei der Wahl des Dämmstoffes kommt es vor allem auf die Verformungsstabilität an. Denn Estrichabsenkungen durch eine zu hohe Belastung sind die Hauptursache für gerissene Bodenbeläge. Egal, für welche Dämmart Sie sich entscheiden: Sie sollten in erster Linie darauf achten, dass die verwendeten Materialien formstabil sind. Dies ist wichtig, um ein späteres Absacken des Bodens zu vermeiden. Holzfasern und Hanf sind nicht besonders druckstabil, festere Holzweichfaserplatten sind da geeigneter, vor allem, wenn sie folienkaschiert sind.

Aufbau

Eines vorweg: Wenn Sie in einem bestehenden Haus etwas für die Wärmedämmung tun möchten, ist eine Unter-Estrich-Dämmung sicher nicht das Mittel der Wahl. Denn Sie müssten bereits vorhandenes, fest verbautes Material ausbauen und das wäre ein Riesenaufwand. Dann macht es mehr Sinn, die Decke des darunterliegenden Raumes zu dämmen. Bei einem Neubau oder einer Komplettrenovierung allerdings ist das Estrichdämmen eine gute Möglichkeit, Heizenergie zu sparen und damit gleich Lärmschutz zu erreichen.

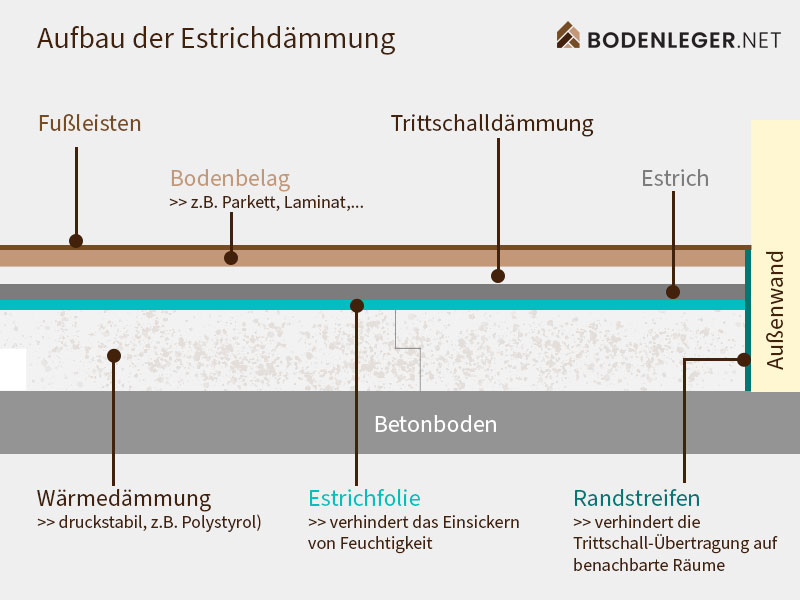

Wie ist der klassische Fußbodenaufbau beim Estrichdämmen?

- Betondecke / tragender Untergrund

- Dämmstreifen / Randstreifen

- eigentliche Dämmschicht

- Dämmstoffabdeckung

- Estrich

- Trittschalldämmung

- Bodenbelag

Wie wird richtig gedämmt und worauf kommt es an?

Einer der bedeutendsten Faktoren bei der Estrich-Dämmung ist es, die Dämmstreifen in den wichtigen Bereichen anzubringen. Grundlage, um den optimalen Trittschallschutz zu erreichen, ist, dass der Estrich schwimmend verlegt wird. Das heißt: Zwischen dem Estrich und allen angrenzenden Bauteilen dürfen keinerlei Verbindungen bestehen. Deshalb bringen Sie beispielsweise als Abschluss im Bereich zu den Wänden einen Randstreifen ein, der höher sein muss als die Estrichschicht. In Kombination mit der eigentlichen Dämmung kann so der optimale Schallschutz erreicht werden.

In einem zweiten Schritt verlegen Sie die Dämmplatten auf dem Boden, eventuell sogar mehrere Schichten überlappend. Vor dem Einschütten des Estrichmaterials kommt noch eine PE-Folie (Polythylen) auf die Dämmung, damit keine Feuchtigkeit durchdringt. Diese diffusionshemmende Folie muss gut mit der Wand verklebt werden. Eine eventuelle Trittschalldämmung bringen Sie dann erst zwischen dem getrockneten Estrich (Vorsicht: aufsteigende Feuchtigkeit) und den Bodenplatten beziehungsweise dem finalen Bodenbelag an.

Wir empfehlen, das Estrichdämmen von einem Experten durchführen zu lassen. Dieser kann die benötigte Dämmschicht individuell berechnen.

Besonderheiten

Am Boden verlegte Heizungsrohre oder Elektroleitungen können eine Herausforderung bei der Estrichdämmung sein.

Estrichdämmung bei Fußbodenheizung

Wird eine Fußbodenheizung eingebaut, ist es umso wichtiger, eine geeignete Dämmschicht unterhalb des Estrichs einzubringen. Dies sorgt dafür, dass die durch die Heizung erzeugte Wärme nicht ohne Weiteres verlorengehen kann. Welche Dämmart bei Fußbodenheizungen verwendet werden sollte und wie stark diese sein muss, ist individuell zu klären. Für Rohre und Leitungen müssen Sie entsprechende Aussparungen aus dem Dämmmaterial schneiden. Sie können dazu auch größere Ausschnitte machen und diese später mit einer Perlite-Schüttung füllen. Am besten arbeiten Sie in Schichten und zwar so, dass die obere Schicht durchgängig ohne Ausschnitt ist. Bei dem Estrich rund um die Fußbodenheizung spricht man von einem Heizestrich. Er erwärmt den Raum über Strahlungswärme. Auch wenn sich unterhalb des Raumes mit der Fußbodenheizung ein weiterer Wohnraum befindet, sollten Sie nicht auf die Dämmung verzichten, da andernfalls Energie unnötig verlorengeht.

Deckendämmen

Geschossdecken, die mit Estrich aufgebaut werden, sollten ausreichend gedämmt werden – auch, wenn der darunterliegende Raum den oberen mit erwärmt. Bei Beton- oder Holzbalkendecken wird häufig mit Mineralwolldämmplatten gearbeitet, auf denen dann ein Nassestrich oder ein Trockenestrich aufgebracht wird – beides schwimmend. Welche Variante sinnvoll ist, richtet sich jedoch nach den baulichen Voraussetzungen. Am besten wenden Sie sich an einen Fachmann, der Sie individuell beraten und die Arbeit professionell durchführen kann.

Fazit

Die Estrich-Dämmung dient in erster Linie der Wärmeisolierung, ist aber auch für den Schallschutz immens wichtig. Gewählt werden kann zwischen der Plattendämmung und der Schüttdämmung. Entscheidend ist, in Bezug auf eine gute Dämmung mit hoher Druckfestigkeit individuell abzuwägen, welche Form von Dämmung und welche Dämmdicke in Ihrem Fall sinnvoll ist. Neben dem Fachbetrieb kann auch ein Energieberater weiterhelfen und Sie bezüglich des Bodenaufbaus und den verschiedenen Materialien, die dafür zur Verfügung stehen, beraten.